ダンダダン83話で突如登場した「夢男(ディスマン)」は、その不気味な姿と集団での出現によって多くの読者を震え上がらせました。

彼の元ネタは、世界的に有名な都市伝説「This Man」。しかしダンダダンでは、セルポ星人のクローンという独自設定が加えられ、物語の核心に迫る存在となっています。

この記事では、夢男の正体や都市伝説との関係性、そしてアニメ化で期待される恐怖演出まで徹底解説します。

この記事を読むとわかること

- 夢男(this man)の正体とセルポ星人のクローン設定

- 都市伝説「This Man」の起源と広告キャンペーンの真相

- ダンダダン独自の恐怖演出とアニメ化での見どころ

夢男(this man)の正体はセルポ星人のクローン

ダンダダン83話で突如登場した夢男(ディスマン)は、物語の空気を一変させる存在でした。

彼の正体がセルポ星人のクローンであると判明した瞬間、読者は都市伝説とSFが交差する衝撃を味わうことになります。

ここでは、その登場シーンから正体解明までの経緯を整理し、作品における役割を深掘りします。

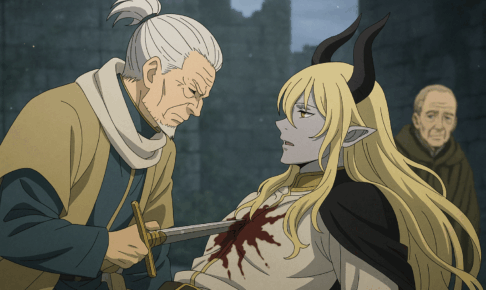

83話「バイト中」での衝撃的な初登場シーン

物語は、主人公の桃がバイト中に訪れる異様な出来事から始まります。

店内の客やスタッフの顔が、次々と丸顔で太い眉を持つ中年男性の姿に変化していく様子は、まさに悪夢のような光景です。

その集団の中にメイド服を着た夢男まで現れ、恐怖とシュールさが同居する演出が、読者の脳裏に強く焼き付きました。

同じ顔が大量発生する理由とクローン設定の関係

この不気味な現象の裏には、セルポ星人が持つクローン技術が隠されていました。

夢男たちは、セルポ星人のデータ改変によって生み出された特殊なクローンであり、同じ顔を持つ存在が一斉に現れる理由を科学的に裏付けています。

都市伝説の「同じ顔が夢に現れる」という要素に、SF的な合理性を付与するこの設定は、作品の世界観を一層深くしています。

都市伝説「This Man」の起源と真相

夢男のモデルとなったThis Manは、2006年に世界中で話題になった都市伝説です。

「夢で見たことがある」という証言が世界各地から寄せられ、インターネット上で爆発的に拡散しました。

しかし、その裏には意外な真実が隠されており、単なる怪異譚では終わらない興味深い背景があります。

2006年に世界中で報告された「夢で見る男」

最初の報告はニューヨークの精神科医の元に訪れた女性患者から始まりました。

彼女は「夢に見知らぬ男性が現れる」と訴え、その似顔絵は丸顔、太い眉、大きな目、小さな鼻という特徴的なものでした。

その後、世界中から2000人以上が同様の夢を見たと報告し、現実では会ったことがないにもかかわらず同じ顔を認識していたのです。

実は広告キャンペーンだったという驚きの事実

2010年、この都市伝説の発端がイタリアの広告マーケティングであったことが明らかになりました。

アンドレア・ナテッラが制作した「ThisMan.org」や街頭ポスターは、「この男を夢で見たことはありませんか?」と呼びかけ、人々の好奇心を刺激しました。

映画宣伝の一環とされましたが、作品は制作されず、それでも「夢で見た」という報告は続き、都市伝説は現実世界に影響を与え続けています。

ダンダダン流の独自解釈と演出

ダンダダンは都市伝説This Manを、そのまま恐怖として描くのではなく、独自のSF設定と融合させました。

夢男をセルポ星人のクローンとして再構築することで、物語世界の中に自然に溶け込ませています。

さらに、恐怖と笑いを同居させる演出で、従来の都市伝説作品にはない独自性を生み出しています。

恐怖とユーモアを融合させたメイド服夢男

ダンダダンの夢男は、ただ不気味なだけではありません。

メイド服を着た夢男の姿は、読者に強烈な違和感と笑いを同時に与えます。

恐怖を一度和らげつつ、逆にその不気味さを際立たせる巧妙な手法で、キャラクターの印象をより深く刻み込みます。

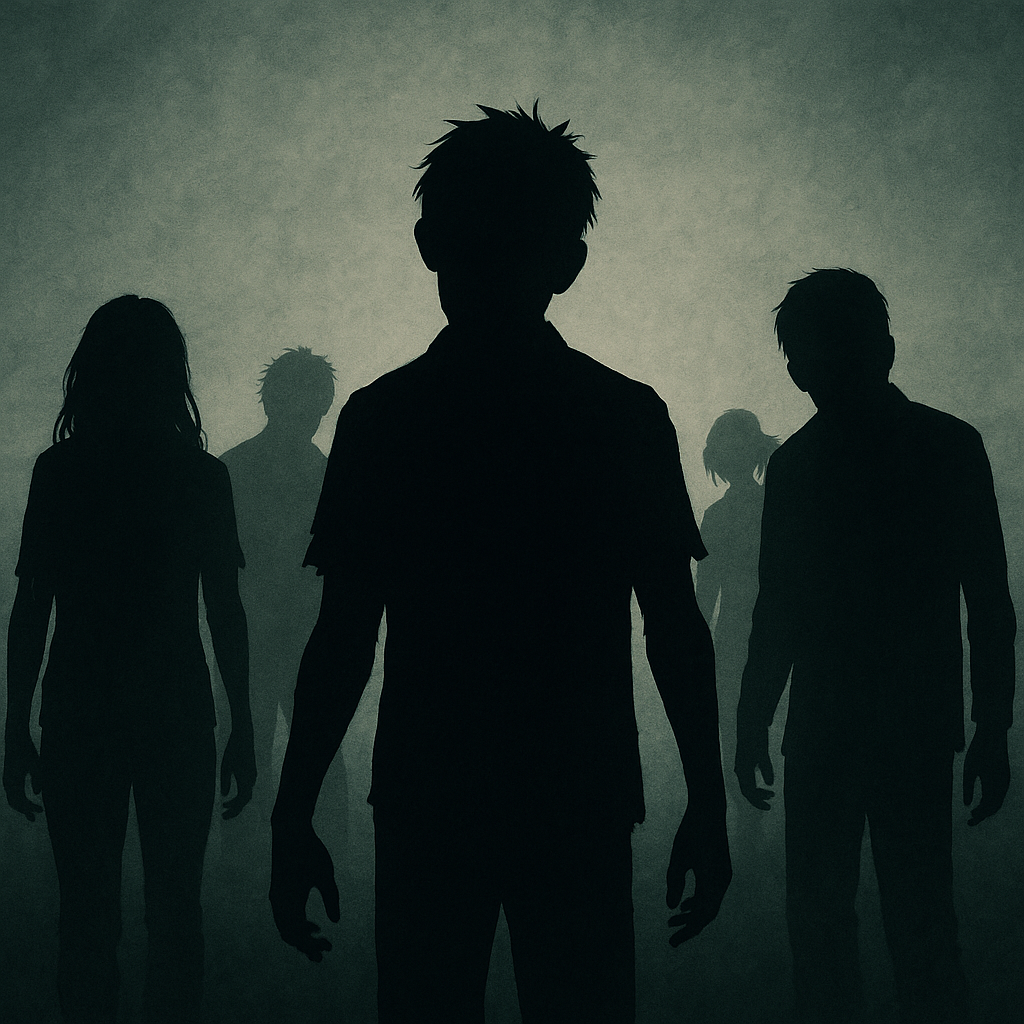

集団出現による視覚的インパクトの強化

同じ顔が画面いっぱいに並ぶ描写は、視覚的な不安感を倍増させます。

夢男が群体として現れることで、単体の怪異とは異なる「圧迫感」が生まれ、読者の心理を追い詰めるのです。

こうした演出は、都市伝説の「集団的記憶」というテーマとも響き合い、物語に深い層を加えています。

他作品との描写比較と独自性

夢男(This Man)は過去にもドラマや漫画で題材にされてきましたが、ダンダダン版の解釈は他とは一線を画しています。

恐怖表現とSF的裏付け、そしてギャグ要素を同時に成立させる手法は、他の作品ではあまり見られません。

この多層的なアプローチが、夢男を物語の核に押し上げています。

『世にも奇妙な物語』や他漫画との違い

『世にも奇妙な物語』の夢男は、SNSを介した現代的恐怖を描くなど、リアル寄りのアプローチが特徴です。

一方、漫画『This Man その顔を見た者には死を』では、連続殺人事件のミステリー要素を中心に展開されます。

これに対し、ダンダダンは都市伝説をSFとバトルアクションに融合させ、独自の物語空間を構築しました。

バトル展開とSF設定を融合した新しい都市伝説像

夢男を単なる恐怖の象徴としてではなく、戦う相手として描くのはダンダダンならではです。

セルポ星人のクローンという科学的背景を加えることで、都市伝説が戦闘の理由と物語の進行役を兼ね備える存在へと変化しました。

この発想は、都市伝説の枠を超えた新たなキャラクター像を確立しています。

アニメ化での夢男表現の見どころ

2024年10月から放送予定のアニメ版ダンダダンでは、夢男がどのように映像化されるかが大きな注目ポイントです。

漫画での静的な恐怖が、動きと音によってどう変化するのか、多くのファンが期待を寄せています。

制作はサイエンスSARU、監督は山代風我、デザインは亀田祥倫という豪華布陣です。

動きと音響で倍増する恐怖演出

夢男の集団出現シーンは、アニメではより迫力を増すことが予想されます。

同じ顔が群れをなして迫ってくる動き、無表情のまま近づく間の静寂や環境音は、映像ならではの恐怖を生むでしょう。

さらに、BGMや効果音で緊張感を高める演出が加われば、原作以上の没入感が期待できます。

声優・制作陣による独自の解釈に期待

夢男の声は、個別の声か、あるいは同時に重なる集団の声か、その演出次第で印象が大きく変わります。

声優陣の選択と演技は、恐怖と違和感の度合いを左右する重要な要素です。

また、原作の持つギャグ要素をどう映像に落とし込むのかも、制作陣のセンスが問われる部分でしょう。

ダンダダン this man夢男と都市伝説のまとめ

ダンダダンの夢男(this man)は、都市伝説とSFを巧みに融合させた稀有な存在です。

元ネタのThis Manをベースにしながら、セルポ星人のクローンという設定を加えることで、物語に深い説得力と独自性を与えています。

このキャラクターは恐怖だけでなく、ユーモアや物語の進行役も担う多面的な役割を果たしています。

都市伝説を物語の核に組み込む手法の魅力

単なる引用にとどまらず、都市伝説を作品世界に溶け込ませる構築力はダンダダンの大きな魅力です。

クローン技術というSF的要素を加えることで、「なぜ同じ顔が集団で現れるのか」という疑問に明確な答えを示しました。

これにより、現実と虚構の境界があいまいになるゾクゾク感が増幅されています。

現実と非現実をつなぐ存在としての意義

夢男は、現代社会の集団心理や情報拡散の速さを象徴する存在でもあります。

「This Man」というネット発の怪異が、作品内で実体化する構造は、オカルトとSFの融合を体現しています。

その存在感は、アニメ化によってさらに強まり、新たな都市伝説像として語り継がれていくことでしょう。

この記事のまとめ

- ダンダダン83話で登場した夢男はセルポ星人のクローン

- 元ネタは世界的都市伝説「This Man」で2006年に拡散

- 実態は広告キャンペーン発の創作だが今も影響継続

- 恐怖とユーモアを融合させた独自演出が魅力

- アニメ化での動きや音響による新たな恐怖表現に期待

コメントを残す